こんにちは、出来る限り地元の材を使用したいいなほ工務店のWEBスタッフです。

先日、以前構造見学会と完成見学会を開催させていただきました「柿の木の家」の施工写真が私の手元に届きました。

本当に素晴らしい空間であると同時に、お庭も素晴らしい出来で、このお家が距離をものともせずに出来上がったのかと考えると感無量です。

お施主さんがご自身の暮らし方や、大切なもの、今後どう暮らしていきたいかをしっかりお伝えいただくことが何よりも重要だと、今回距離があったことで一層強く身に沁みました。

これからもお施主さんの言葉を漏らさずプランに反映していけるよう努めてまいります。

と、話が逸れてしまいましたが、今回のコラムでは「柿の木の家」や、先日住宅特集でも掲載されました「Schaap」でも使用しました、兵庫県の材についてお伝えいたします。

そもそも林業ってどういう意味?

林業というと、森林を育てて、木材やその他の林産物を生産することを指すイメージですが、実は林業には別に森林環境の保全や地域振興という意味もあります。

森林環境の保全と言われると、やはり木材の生産に繋がるような気もしますが、実は木材の生産よりも私たちにより身近かもしれないのが森林環境の保全です。

理由は、森林環境の保全が土砂崩れの防止や水涵養(すいかんよう)を目的として行われているからです。

山は、森林があることで根が土壌を固定し、落ち葉や枝が雨水の衝撃を和らげ、土壌流出を抑制して表層崩壊を起こしにくくなっています。

林業に従事してくださっている方々が行ってくださっている森林の育成(苗を植えたり、既存の樹木を間伐したり、森林を健全に保つ作業)は、森林を守るだけではなく私たちの住む場所も同時に守ってくださっているのです。

他にも、きのこや山菜など、私たちの食卓に欠かせない食材も、森林資源の利用であり林業の1つにあたりますし、実は海産物や豊かな水も森林資源が私たちに与えてくれている物なのです。

兵庫県の林業

兵庫県の森林面積は県土の約7割(全国14位の森林面積)を占めており、森林面積7割のうち、人工林は42%、天然林は58%の割合です。

人工林は杉と檜が多く植えられており、主に家の柱ら板などの材料になっています。

天然林は、自然に生えた木が大きく育ったもので、コナラやアラカシなどの仲間が多く自生しています。

兵庫県には林業に100年以上従事くださっている会社さんが存在しているほか、1994年から始まった森林ボランティアの育成で、現在1万人以上の方がボランティアとして森林保全活動を行ってくださっています。

気になる方や私もやってみたいと思われた方は、「兵庫県」「森を守る活動」で調べてみてくださいね。

兵庫県の代表的な木材

杉・檜

杉檜に関しては、後ほど詳しくお伝えさせていただきますが、杉は県内で最も多く植栽されている樹種であり、檜は杉に次いで多く植栽されている樹種になります。

杉も檜も、元モデルハウス「Schaap」の1階床と2階の床に、六甲山の間伐材の無垢フロアーを使用しました。

針葉樹「宍粟杉」・「宍粟檜」

関西には有名な産地、吉野や紀州があるためとても意外かもしれませんが、関西最大級の国産材製材工場は実は兵庫県の宍粟市にあります。

兵庫県の中西部に位置する宍粟市は市面積の90%を森林が占める豊かな自然資源に恵まれていたことから、古くは江戸時代から林業が盛んで地域経済に大きく貢献してきた歴史があります。

現在も宍粟市の山林で切り出された杉は「宍粟杉」、ヒノキは「宍粟材(なぜか檜ではなく材なんです)」というブランド名で知られており、関西最大の国産材製材工場で木の上から下まで、工夫をして余すことなく使用できるよう、大切に加工されています。

杉は乾燥の難しさや、加工の難しさが課題と言われていますが、冬に育つ硬い部分には構造材としての強度を有している反面、夏に育つやわらかな部分には調湿・蓄熱機能を持つ優れた材です。

宍粟杉は、その見た目の柔らかさと共に肌触りの良さ、強度が魅力の材です。

宍粟檜は、品質に優れていることから全国に流通しています。

針葉樹「モミ」

兵庫県西部が西日本有数の産地となっていると共に、日本一のモミの木(樹齢800年高さ34mで国指定の天然記念物に指定)は兵庫県の丹波篠山の追手神社に存在しています。

モミは比較的柔らかく加工がしやすいことから、天井板、腰板、戸障子の枠など、住宅の構造や内装材として利用されている他、消臭効果と調湿効果に優れていることから、夏の贈り物に欠かせない存在です。

私たちにとって身近なそうめん「揖保乃糸」は、先ほどお伝えした宍粟市での生産が盛んで、全生産量の約6割を占めています。

宍粟市は、揖保川の清流、赤穂の塩、良質な小麦に恵まれる環境であることから、そうめんの製造に適しているそうです。

揖保川の清流も実は、森林保全が関係しているのですが、手延素麺 揖保乃糸の贈り物バージョンは、木の箱ではないでしょうか?

自分たちようには購入することの無い、高級なそうめんが入っている箱は、兵庫県産のモミが使用されています。

正に、消臭効果と調湿効果に優れた材に相応しい役割だと思います。

高級な手延素麺 揖保乃糸をお手に取られることがありましたら、「これが兵庫県産のもみか」と、是非そのやわらかな手触りと、森林保全が私たちのとても身近なところにあることを意識していただけると幸いです。

広葉樹 クスノキ

兵庫県の県樹でもあるクスノキは、県内では街路樹にも多く植えられています。

間伐材が流通することもしばしばありますが、クスノキは木本体よりも、クスノキの枝や葉にある独特の匂いの方が有名かもしれません。

クスノキの香り成分は「カンファー」、別名「樟脳(しょうのう)」の匂いです。

おばあちゃんの家に行くと香っていた懐かしい香り、防虫剤や防腐剤としておなじみ匂いとお伝えすると、より分かりやすいかもしれません。

広葉樹 コナラ

実は県内に最も多く分布する樹種は、杉でも檜でもなく、コナラです。

コナラは家を建てるために使用する材よりも、家具や器具材として使用されることが多い材です。

弊社の元モデルハウスであった「Schaap」の1階壁に使用したのも、神戸市の街路樹を伐採した「コナラ」や「ケヤキ」の無垢材です。

1階の印象的な壁で使用した、神戸の街路樹「コナラ」や「ケヤキ」の無垢材

兵庫県産の材を使いたい場合は?

家を建てる際、ここの材を使ってみたいなと思われた方は、是非建築を依頼する会社に聞いてみてください。

聞いてみることで使用が可能となったり、扱えないことが判るので、兵庫県産の木材に限らず、吉野の材や紀州の材など、家づくりでは木材を利用するところが無数にあるため、用途に合わせた材を選ぶことが何よりです。

まとめ

最初にもお伝えしましたが、家づくりを成功させる近道は、お施主さんの想いをしっかり伝えることです。

木材に限らず、気になったこと、想いはきっちりと伝えることを大切にしてください。

もちろん、伝えたからと言ってすべてが叶うわけではありません。

材ひとつとっても、流通の少ない材を使用するのは手配と価格の両面で難しい場合がありますし、外国産の材を主としている会社さんで国産材を使用することはなかなか難しいのが実情ですから。

今回兵庫県産の材をコラムのテーマに使用したのは、「Schaap」の説明をさせていただくと、「兵庫県産の材」ということに何度も驚かれたことにあります。

私たちからすると普通に存在している物も、あまり有名でないものを知っているお施主さんはまだまだ稀です。

でも、有名でなくてもとっても素晴らしいものは私たちの身近にいくらでもあります。

有名じゃないものは、質問することに抵抗があるかもしれませんが、人生で1度ないし2度あるかどうかの家づくりです。

是非自分の想いをしっかり伝えて、自分たちだけの家づくりを行ってください。

「住宅特集」2025年6月号に、いなほ工務店のマンションリノベーション「Schaap」が掲載されました。

住宅特集6月号の特集は、「間取りのちからー暮らしをつくる場の抑揚」です。

特集作品18題の他、小特集として「マンション1室リノベーション」が取り上げられています。

弊社の記事は、125ページより写真や図面などを用いて、「Schaap」で行ったリノベーションが分かりやすく掲載されていると共に、設計いただきました阿曽芙実先生のインタビューも掲載されています。

弊社の記事だけではなく、どの記事もマンションリノベーションを行いたい方にとってとても役立つ内容となっています。

ご興味がございます方はぜひ紙面にてご覧ください。

住宅特集6月号の詳細はこちら

こんにちは、リノベーションも積極的に行っているいなほ工務店です。

先日、大きな反響をいただいておりましたモデルハウス「Schaap」(マンションをリノベーションしていました)が、弊社の手を離れました。

代表がこだわり抜いてリノベーションしたマンションだったので、たいそう気に入っていいただくことができとても嬉しく思います。

ありがとうございました。

見学いただくたびに驚きの声を頂いていた「Schaap」ですが、私も当初、「何と読むのでしょうか?」と聞いてしまったほど、名前が不思議ではないでしょうか?

「Schaap」はオランダ語で「スヒァープ」と発音し、「羊」という意味を持っています。

「なぜ羊が名前になるの?」と思われたかもしれませんね。

そこで今回のコラムでは、「Schaap」でも使用させていただき名前の由来にもなりました、素晴らしい「ウール」カーペットを作られている「堀田カーペット」についてお伝えいたします。

堀田カーペットって何?

堀田カーペットとは、大阪府和泉市にある繊維業者です。

創業60年を超える老舗で、産業革命の時代からカーペットづくりに使われていたと言われるウィルトン織機を使用して、素晴らしいウールカーペットを作られています。

特に主力商品の「ウールフローリング」は、フローリングのように施工業者が建材として部屋一面にカーペットを敷き詰めます。

今の時代カーペットというと、ラグのように敷くイメージがあるかもしれませんが、堀田カーペットさんの主力カーペットはホテルの床のように、全面に敷き詰めるのが特徴です。

ウールカーペットはその名の通り「羊毛」で作られていますが、堀田カーペットさんのカーペットは「ウール」というだけではなく、ウールの中でも、羊毛の種類を厳選し、糸を紡ぐ過程・糸を撚る過程にとことんこだわり、カーペットに最適な糸を自分たちで作ることから始められています。

堀田カーペットさんの糸に関するこだわりはこちらのページをご覧ください。

現在一般的に販売されているカーペットには、刺繍カーペットや織カーペット、接着カーペットや編みカーペット等、いくつもの製造方法がありますが、堀田カーペットさんでは昔ながらの織カーペット、それもウィルトン織のカーペットを制作されています。

ウィルトン織とは、機械織り仕立てのカーペットの最高級品といわれており、18世紀半ばにイギリスのウィルトン地方で始まりました。

ウィルトン織りは、カーペットにおける最高級品である職人が1つ1つ糸を結って仕立てる「手織り」(有名なのはペルシャ絨毯ですね)に近い織り方ができるのが特徴で、ウィルトン織機を使用して織ります。

素晴らしいカーペットを織りあげるウィルトン織機は、製造する会社が世界規模で減少を続けており、現在ではヨーロッパに数社残るのみとなっています。

そのため堀田カーペットさんでは、50年ほど前に日本で作られたウィルトン織機をメンテナンスし続けながら大切に使用されています。

素晴らしいカーペットが手の届く価格で今も手に入るのは、こういった企業の努力と物を大切にされる姿勢、そして品質に妥協しない社風の下、作り続けてくださっているからだと思います。

カーペットを敷くメリットは?

まず、堀田カーペットさんの製品に限らず、「ウール」自体、復元力に優れているほか、汚れが付きにくく落ちやすい、燃えにくく保温性も調湿性も高いという高性能な天然素材です。

その為、ウールで織られたカーペットは「パイル(毛足)がへたりにくく、汚れがつきにくい上に、燃えにくいカーペットで、冬場は暖かく、夏場は涼しい保温性・調湿性に優れたカーペット」といえます。

簡単にまとめると「便利で快適に長く使える素晴らしいカーペット」ですね。

そんな素晴らしい能力を持つウールカーペットですが、カーペット自体が一部でアレルギーや喘息に良くないと言われることがあります。

しかし、実はカーペットの毛に埃が絡まることで、フローリングと比較すると埃が舞い上がりにくいという特徴があります。

特に、ウールで作られたカーペットには「遊び毛」と呼ばれている毛があり、その毛が埃をキャッチしてくれることで、舞い上がる埃の量が少なくなるのです。

また、ダニを心配される方もいらっしゃいますが、ダニはウールを食べません。

ダニが食べるのは皮脂や角質、食べこぼしです。

その為、毛足が短く密度の高いカーペットなら、フローリングとさほど条件は変わらないのです。

カーペット、フローリングにかかわらず、ダニ対策には日々の丁寧な掃除だけが有効となります。

その他、カーペットには騒音を軽減するというメリットがあります。

マンション住まいの方でお子様の足音や声が気になる方は特に、カーペットを敷くことで騒音を軽減させることが可能です。

お悩みの方は、是非一度カーペットを敷くことをご検討ください。

カーペットを敷くデメリットは?

堀田カーペットさんの製品に限らず、カーペットを敷く大きなデメリットは掃除がしづらい点だと言われています。

確かに、敷き詰めたカーペットの場合は特に、水で丸洗いすることができません。

その為、フローリングと比較して掃除がしづらいイメージがあるのだと思いますが、先にお伝えした通り、ウールのカーペットなら、フローリングと比較してもデメリットになるほどではありません。

しかし、ロボット掃除機を活用されている場合は、別の話となります。

他のカーペットではどうか分かりませんが、堀田カーペットさんのカーペットにはロボット掃除機は向いていません。

※堀田カーペットさんのHP参照

理由は、堀田カーペットさんの素晴らしいカーペットに使用されている「ウール」には「遊び毛」という毛が出ています。

この「遊び毛」はとても高機能で、先にお伝えした空気中を舞う埃や汚れをキャッチして、床を歩くたびにほこりが舞い上がるということを防いでくれます。

そして、ほこりをキャッチした「遊び毛」を掃除機で取り除くことで、表面についた汚れやほこりを取り除くことが可能となります。

その為、掃除機のごみタンクに溜まるごみの量が、フローリングとは比較になりません。

ロボット掃除機は、掃除機の中でもごみタンクが小さく作られており、ウールカーペットの上で使用するとすべての範囲の掃除が終わる前に、ドッグに帰ってしまう恐れがあるのです。

また、ロボット掃除機の吸引力では、全ての遊び毛を取り除くことが出来ず、床のメンテナンスとしては不十分であるため、ロボット掃除機のある暮らしをされている方にとっては大きなデメリットといえると思います。

堀田カーペットさんのカーペットを体験したい!

ここまで堀田カーペットさんのカーペットについてお伝えしてまいりましたが、足に触れる心地良さと優しさと足の裏を受け止めてくれる安定感は、体感いただかなくては分からないと言えるほどの体験です。

私は、弊社のモデルハウスだった、「Schaap」(堀田カーペットさんのウールフローリングを床だけでなく、壁にも使用していたマンションリノベーション)で初めて体感したのですが、今まで体験したことの無い感覚に驚きが隠せませんでした。

こちらのモデルハウスは現在完売してしまったため、私と同じ体験をしていただくことは出来ないのですが、堀田カーペットさんには体験できる施設がございます。

これから家を建てようと考えている方はもちろん、お子さんの足音に敏感になられている方、足に痛みがある方には特におすすめの床材なので、是非一度、カーペットを敷くことも考えてみてくださいね。

まとめ

今回のコラムでは、堀田カーペットさんと、「ウール」製のカーペットについてお伝えさせていただきました。

カーペットは素材や製法で、メリットデメリットが大きく変わる製品です。

ウールカーペット以外を選ばれる際には、ご自身で自分たちの暮らし方に合っているかどうかしっかり調べてみてくださいね。

そして、弊社では、無垢のフローリングの他、先にお伝えした通り弊社が施工させていただく製品である床材の「ウールカーペット」を使用させていただいておりますが、堀田カーペットさんには素晴らしいカーペットがいくつもあります。

騒音対策や、足腰が弱ってきたなという方には、ラグやDIYとして取り入れることも可能な製品を多数ございますので、ウィルトン織機で作られたウールカーペットが気になる方はぜひ堀田カーペットさんのカーペットをご覧ください!

その手触りと品質に必ず驚いていただけると思いますよ。

堀田カーペットさんのサイトはこちらからご覧ください!

こんにちは、木が大好きないなほ工務店です。

今回は先日行われた吉野ツアーの様子をお届けいたします。

およそ2年ぶりの開催となりました吉野ツアーですが、大変多くの方にご参加いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

見学会場として快くお貸しくださいました吉野丸タ林業販売株式会社の皆様、ご協力くださいました株式会社カネジュウの皆様、ご参加くださった皆様、まことにありがとうございました。

イベント概要

日程:2025年4月5日(土)

場所:奈良県吉野郡東吉野村

当日は天気に恵まれ、春のあたたかさを感じるツアー日和の1日となりました。

まずは、製材倉庫の見学

午前は、吉野丸タ林業販売株式会社さんの製材倉庫を見学させていただきました。

こちらの製材倉庫では、弊社で使用している「吉野杉」の床板・羽目板の製材が行われています。樹齢50年~70年の原木を機械と人の手で一本一本、床板・羽目板に加工しています。

私たちが目にするいわゆる床材等の製品となるまでには、丸太の皮剝がしから、粗挽き、天日干し、乾燥、選別、超仕上げといった製材工程を経て、私たちのもとに運ばれてきます。

自然乾燥前の無垢杉

乾燥後仕上げされた板材

カットされたばかりの杉板は水分を含み、しっとりとした触り心地です。一方で、乾燥を経て仕上げ加工のされた板材は光沢があり、つるつるとした触り心地になります。

ご参加いただいた皆様も手触りや新鮮な木の香りに感動されていました。

普段見ることのない製材過程や、木の質感の違いを肌で体感できるのはとても貴重な機会ですね。

実際にご覧いただいたことで、率直な疑問や気になるところをご質問いただき、大変有意義な時間となりました。

「杉」については以前のコラムで紹介していますので、気になった方はぜひ下記よりご覧ください。

杉について知っていますか?はこちらから

見学の最後に、実際に床材として使用する材の裏に記念としてサインを描いていただきました。

丹生川上神社へ

場所を移動し、製材倉庫から車で10分ほどの場所にある「丹生川上神社」へ向かいました。

<HPはこちら>丹生川上神社公式サイト – 丹生川上神社

丹生川上神社には、両手を当てて口唱すれば願いが叶うといわれている樹齢1000年余りの「叶えの大杉」があります。

鳥居を抜けた先にある拝殿では、丹生川上神社の歴史などをお話しいただきました。

本殿から徒歩で5分の場所には、「夢淵」という3つの川が合流した紺碧の深い淵があります。

透き通った水が太陽の光に反射し、キラキラと輝いていました。夢淵のすぐそばには龍神が棲むといわれる「東の瀧」があり、その神秘に触れようと日々大勢の参拝者が訪れるそうです。

夢淵

東の龍

木の伐採もご覧いただきました

午後からは木の伐採の様子をご覧いただきました。

人の身長の何十倍もある木を、職人さん一人の手で伐採する様子はまさに圧巻です。

上記写真は伐採の様子です。今回伐採された木は樹齢80年の桧です。

写真のところどころにみられる切り株は、間伐された跡です。

木の成長には太陽の光が欠かせません。

そのため、地面にまで太陽の光が届くよう間伐を行い、太くて長い木に成長するよう人の手で管理をしています。

伐採中には、伐採の際に木の倒す方向を決めるためにつける切り口の端材の香りをかいだり、伐採後の切り株を間近でご覧になる姿が見られました。

「カネジュウ」さんと「木香里」さんへ

伐採見学後は二手に分かれ「カネジュウ」さんと「木香里」さんの工場を訪れました。

カネジュウさんでは、磨丸太、天然しぼり丸太、鯖丸太などの床柱や、樹齢270年の杉の切り株を見せていただきました。

木香里さんでは、テーブル天板に使用する桧、杉、欅、トチ、クリなどの様々な原板や、椅子、棚などをご案内いただきました。

まとめ

弊社のある関西地方には和歌山や吉野といった日本有数の林業が地元にあります。

吉野ツアーを通して林業に触れ、地元の木に触れるきっかけになれればと思います。

来年以降もできる限り開催したいと考えております。

今回参加いただけなかった方もタイミングがよろしければぜひご参加の上、木の良さ素晴らしさをご体感くださいね。

番外編

私たち、いなほ工務店社員は吉野ツアーの前日から吉野を訪れ、桜の名所である吉野山の「千本桜」を見にいきました。

下千本から上千本へ向かう道中は、平日にもかかわらず桜を見に来られた人々で賑わい、出店も活気にあふれていました。

桜は6分咲きほどで見頃よりも少し早かったですが、山々が薄いピンクに色づく様子はとても綺麗でした。

また訪れる機会があれば、ぜひ満開の桜を見たいですね。

宿泊先は、吉野ツアーの際に何度もお世話になっている「GUEST VILLA逢桜」さんに今回も泊まらせていただきました。

<HPはこちら>【公式】guest Villa逢桜(ゲストヴィラほうおう)

GUEST VILLA 逢櫻ホームページより引用

客室は、リノベーションされており、和を基調としたデザインです。床・壁・天井・建具などあらゆる部分に木が使用されているため、とても落ち着いた雰囲気で素敵な空間でした。

夜は宿の中庭をお借りし、バーベキューをして過ごしました。

この日の夜は気温2度と真冬並みの寒さで、火のあたたかさが染みるバーベキューとなりました。

こんにちは、いなほ工務店です。

突然ですが、弊社は新築をご紹介させていただく機会の方が多いため、リフォームには対応していますか?とお聞きいただくことがよくあります。

情報発信の方法を考えなくてはいけないなと思っていたところ、ついに建築基準法の改正が施行されました。

2025年4月より新しくなった建築基準法は、私たちの暮らしととても身近な内容、特にリフォームについて大きな変更がありましたので、今回のコラムで詳しくお伝えさせていただきます。

そもそも建築基準法って何?

建築基準法とは、日本国内で建築物を建築する際に設けられている、建物の敷地や構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。

建築物の安全性を確保し、国民の生命や健康、財産を守ることを目的として定められています。

具体的には、地震や台風といった自然災害や、火災などの災害時において、建物が崩壊したり、人に危険が及ぼないようにするために、建物の構造や材料の規定を定めた法律です。

その他にも、都市の景観や都市計画、環境負荷の軽減といった生活環境の向上を目的とした基準も含まれています。

建築基準法の改正は何故あるの?

建築基準法は、1950年に初めて施工されました。

1950年はというと戦後5年、日本が戦後復興の途上真っただ中のタイミングです。

戦後復興の流れの中で、急激な都市化と人工の増加に伴い、無秩序に建築される建物の安全性が懸念されたことから、法律が制定され、耐震性や防火性に関する基準が整備されることとなりました。

この施行によって、建物の安全性が向上されることとなるのですが・・・。

先にも記載した通り、建築基準法は、災害の際に建物が人に危険を及ぼさないよう定められているという当初の目的があるため、地震や災害が発生するたびに反省を生かして改正されるのです。

日本の建築物が世界有数の耐震性能を持っているのも、常にアップデートを怠らず法改正を続けてきた故です。

その他にも、社会環境の変化や時代の流れに応じて建築基準法は改良を重ねています。

今回の改正は、こちらに当たります。

2025年4月に施行される建築基準法の改正って?

2025年4月に改正された建築基準法と建築物省エネ法の改正は、脱炭素社会への実現に向けたものになります。

実は、今回の法改正は、2022年6月に制定された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づいています。

とても長く分かりにくいのですが簡単に言うと、環境負荷を減らすための目標数値が、建築基準法にも反映されたということです。

2025年4月に改正された建築基準法の重要なポイント

今回改正された建築基準法は、阪神淡路大震災や、東日本大震災の後に改正されたような、より安全性を高めることを目的としたものではなく、省エネ促進や木材の利用の拡大を目的としています。

今回の改正では、全ての新築住宅に省エネ基準が適用されることや、中規模以上の木造建築物の構造計算基準変更、大規模木造建築物の防火規定緩和など、多くの点で建築基準が見直されます。

弊社は、住宅をメインに施工させていただいている工務店のため、ご覧いただいている方が必要とする情報、新築住宅と住宅リフォームに関する改正ポイントを詳しくお伝えさせていただきます。

1:4号特例の縮小

今回の改正で一番注目されていると言っても過言では無いのが「4号特例」の縮小です。

今回の改正まで、「2階建て以下」、「延べ床面積が500㎡以下の木造住宅」など、一定の条件をクリアした建物は、建築確認申請の際に、構造に関する審査が省略されていました。

分かりやすく言うと、今回改正されるまでは、2階建てで500㎡以下の木造住宅なら、構造計算所の提出がいらなかったということです。

もちろん、4号特例があっても弊社のように全棟構造計算は安全のために必須!という会社も中にはありましたが、構造計算をしなくても良いということは、その分作業の手間も時間も減るということですから、建築業者、お客さん双方にメリットがありました。

しかし、手間が減るメリットの一方で、耐震性や安全性が十分に確保されないまま、建築されるケースがあったのも事実です。

建築基準法が安全を目的として定められている以上、あってはいけないことであり、業者に一任されているのはやはり不自然だったと言えるのではないでしょうか。

※弊社が義務以前に行い続けてきた構造計算について詳しくはこちらをご覧ください。

2:4号特例縮小で新築の住宅建築はどうなる?

4号特例の縮小は、住宅価格の値上がりに直結していると言われています。

理由は、今まで必要のなかった審査に必要な提出図書(構造計算書及びその他)の作成に時間が必要になる上、審査項目が増え、確認や申請などの手続きに時間がかかることから、作業が増え、工期が伸びるためです。

しかし、その反面住宅性能の安全性が向上するという大きなメリットがあります。

今までは構造計算が必須ではなかったため、構造計算が行われていない住宅が多くありました。

3階建て又は、500㎡以上でない限り必要ないのですから当然ですよね。

しかし今回の4号特例縮小により、構造計算が必須となり耐震性能の向上や安全性が高まることが考えられます。

安心して住める家は、何物にも代えがたいメリットではないでしょうか。

3:4号特例縮小でリフォームはどうなる?

4号特例縮小により、リフォームには大きなデメリットとメリットが生まれました。

次は、リフォームのデメリットとメリットを順にお伝えいたします。

4号特例縮小で発生するリフォームのデメリット

4号特例縮小でリフォームの中でも、「大規模な修繕・模様替えを行う場合」は、確認申請が必要になりました。

大規模な修繕や模様替えとは、壁や柱床や梁、屋根または階段の1種以上を過半(1/2超)にわたり修繕・模様替えすることを指します。

細かな規定は各自治体によって異なるため、どの部分が対象となるかは明確にお伝えししづらいのですが、例えば間取りの変更(例:隣り合わせの部屋の間の壁を取り除く)といったリフォームにも構造計算が必要になると考えられます。

その為、改正前までは必要なかった構造計算が必要となり、単純に業者の作業量が増えてしまいます。

一般的に、構造計算を行うと30万~50万程度の費用が掛かると言われており、改正前と比較して予算が大幅に増えることが予想されています。

4号特例縮小で発生するリフォームのメリット

メリットは、3つありますので、順にお伝えいたしますね。

1:業者を見極めやすくなる

建築基準法改正前のリフォーム業界は、確認申請も構造計算も必要ないため、新築よりも圧倒的に参入しやすい業界でした。

その為、リフォーム業者の見極めが非常に難しく、不本意な工事になってしまったというニュースを目にしたこともある方は多いのではないでしょうか。

ですが今回、4号特例が縮小されたことで、建築士が在席しているか否かが1つの見極め要素となってきます。

それは、確認申請が必要なリフォームでは、建築士が必ず必要となるからです。

弊社のように、社内に建築士が在籍しており、確認申請も構造計算も通常業務として行っている工務店なら、確認申請や構造計算を求められても問題はありません。

しかし、今まで建築士がおらず建築士に外注することも無かったリフォーム業者にとっては、事業継続のために次のいずれかの選択を求められることになります。

- 確認申請が必要なリフォームを受注しない

- 建築士を雇って建築事務所登録する

- 建築士に設計を外注する

リフォーム業者の立場に立った時、上2つは現実的ではありません。

その為、建築基準法改正への対応を行うリフォーム業者は、建築士に設計を「外注する」という選択をすることになるため、建築士の在り方が見極めの要素として使えるのです。

2:法律に準拠したリフォームがうけられる

法改正以前は、法律に準拠したリフォームでも審査が無いため、正しく施工されているか否かは業者の倫理観や常識に委ねられていました。

住宅というとても大切なものを任せるにはとても不安の大きな状態だったと言えます。

改正後は、今まで業者に委ねられたリフォームが、正しく審査されるようになったことで適当な工事が減ることが予想されています。

この点こそ、今回の法改正の一番のメリットだと言えます。

3:補助金が使用できる場合も

2025年4月の建築基準法改正では、省エネ基準適合義務化がスタートすることにより、大規模リフォーム後の建物には高い断熱性能を持つことが義務化されます。

高い断熱性能は、光熱費が大幅に削減されるメリットがあるのは勿論、省エネ性能を高めるリフォームには国や地方自治体から補助金が支給される制度があります。

補助金は毎年内容が変わる上、対象かどうかの判断が少し難しいのですが、慣れている会社さんなら何も問題ありません。

補助金で増えたコストを賄いつつ、心地よく暮らせる住まいに大規模リフォームできるのは大きなメリットなので、大規模リフォームをご検討中の方はお問い合わせの際に、補助金の利用がどうかもお聞きされるのも忘れないようにしてくださいね。

まとめ

今回のコラムでは、建築基準法の改正の中でも、4号特例の縮小についてお伝えさせていただきました。

弊社は改正以前より、全棟構造計算を必須としていたため、新築においてはさほど大きな変化はありません。

これからも、安心して暮らせる家は、安全であるからこそという代表本の考えの下、安全を第一にお家を建てさせていただくだけですから。

ですが、リフォームはそうはいきません。

今までは必要のなかった審査の時間が増えるからです。

審査の申請や順番待ちなど、今までは存在しなかった対応が必要になる以上、今までと同じ流れ、時間でリフォームが完了することはありません。

その為、リフォームの内容によってはすぐに対応させていただくことが難しくなります。

新築と比べて、簡単にできるイメージのリフォームですが、これからは時間がかかるものもあるということを念頭に置いて、気になる個所があれば先に相談してみるという意識を持っておいてくださいね。

こんにちは、地元の材を使用して家を建てるのが大好きないなほ工務店です。

今回のコラムでは、先日満員御礼で終了した完成見学会の様子をお届けいたします。

イベント概要

日程|2025年2月15(土)・16日(日)

時間|10時~17時 完全予約制

場所|猪名川町伏見台2丁目

今回の完成見学会の会場は、以前構造見学会を開催させていただいた、猪名川町のお家です。

当日は前回の構造見学会と同じく、小雨が降ったり止んだりと、気温よりも寒さを感じる日となりました。

それでも多くの方にご来場していただくことができ、弊社の断熱性能をご体感いただけたこと、とても感謝いたします。

見学会場として快くお貸しくださいましたお施主さん、ご来場くださった皆様、まことにありがとうございました。

多くの方にご覧いただきましたお家は、無事「わんちゃんと暮らしやすい家」として完成いたしました。

構造見学会のコラムでは、プランや構造材、断熱についてお伝えさせていただきましたので、今回の完成見学会レポートでは、心地よく暮らすための目に見える工夫について1つずつお伝えいたします。

※構造見学会の様子はこちらからご覧ください。

1:最大の目的である「わんちゃんと暮らしやすい家」の工夫

1-1:床材

多くの方が驚いてくださったフローリング材が上記写真になります。

加工して少し陰影を濃くしたのですが、よく分からないという方は、写真の下の方をじっくりご覧いただけると幸いです。

フローリング材に滑らかさが少なく、木目が目立っている気がしませんか?

理由は、わんちゃんが極力滑らないようにするために、フローリングにうずくりの材を採用したからです。

うずくり(浮造り)とは、木材の表面を削って木目の凹凸を浮き立たせる、日本の伝統的な加飾技法です。

神社、寺などによく使われている技法ですが、今回こちらのお家で使用させていただいたのは、うずくりの凸凹した表面が、わんちゃんが動く際のすべり止めとして機能するからです。

犬は爪を地面に食い込ませ、地面を蹴ることで走れます。

その為、爪を食い込ませて走ることができない床での生活は、踏ん張りながら歩いたり走ったりする必要があるために、足腰に強い負担がかかると言われています。

この床なら爪がしっかり食い込み、体を安定させてくれるので、お施主さんもわんちゃんも安心して暮らしていただくことが可能なことから、この床材が採用されました。

犬だけではなく、猫を飼われている方にもとてもおすすめの床材です。

完成見学会が終了したため実際の床をご覧いただくことは出来ませんが、事務所にサンプルがありますので、気になる方は是非一度ご覧くださいね。

1-2キッチンゲートの造作

わんちゃんにとって、キッチンはとても危険な場所です。

キッチン道具も、沸かしているお湯も、私たちが食べている食品だって物によっては毒になります。

その為、いくつも思い浮かぶ危険を事前に回避するべく、キッチンゲートを造作させていただきました。

シンプルなキッチンゲートは、ゲートを閉めている時も、開けている時も違和感がなく、とても美しい仕上がりになりました。

これで、わんちゃんがキッチンに入ってしまうことが防げるので、とても安心して暮らしていただけます。

近年人気のキッチンゲートは、お子さん対策の他、ペット対策としてもご相談いただくことが増えていますが、キッチンゲートと一言で言っても用途によって実は違います。

また詳しくは、別のコラムで書かせていただきますが、写真に写っているのは、ワンちゃんの安全対策用のキッチンゲートとなります。

ネコちゃんの場合、この形ですと簡単に飛び越えられてしまうので、別の工夫やそもそもこの形のキッチンでは、ゲートの意味がないということもあります・・・。

何を作るにしても、どう暮らしたいか、大切な存在は何かというところから計画することが重要だからこそ、お家づくりを依頼する会社選びはデザインや性能と共に、しっかりと思いが伝えられる会社かどうかという点も重視していただきたいと思います。

1-3:ウッドデッキをスロープに

わんちゃんが幸せを感じるお家をイメージしたとき、最初に思い浮かぶのは思いっきり走り回ることができる広いお庭ではないでしょうか。

自宅にドッグランのある暮らしは、全わんちゃん愛好家のあこがれだと思います。

そこで今回のお家では、広いお庭はもちろん、お庭に安心して出ていけるスロープ付きのウッドデッキを造作させていただきました。

スロープは緩やかな傾斜と、爪が引っかかりやすい材を採用しているので、うずくりのフローリング同様わんちゃんが安心して庭に下りられる仕様になっています。

今もこれからも、わんちゃんにはずっと庭を楽しく駆け回って欲しいというお施主さんの強い想いがこもった形です。

2:好きなものに囲まれて暮らす

2-1:好きなものを集める

今回のお家には、お施主さんが持ち込まれたものが多くあります。

京都のお店で購入された欄間や、キッチンカウンター、玄関の取っ手などがそれに当たります。

家を建てる際内装に使用する物や設備は、カタログから選ぶ、ショールームに展示されている中から選ぶというイメージを持たれる方が多くいらっしゃいます。

確かに、設備はショールームで実際のものを見て触られた上で決められた方が良いとは思いますが、内装に使う道具は違います。

例えば以前弊社で建てさせていただいたお家の例で、ご実家のガラスを持ち込まれた方がいらっしゃいました。

思い出の古いガラスを大切に使い続けたいとの思いからのご依頼です。

とても素晴らしい想いなのですが、高断熱高気密住宅は窓やガラスの選び方が重要なため、窓としては使用できません。

そこで、建具の一部として再利用させていただく提案をさせてもらったことがありました。

家づくりの際には、好きなものの使用を諦める前に一言聞いてみることを強くお勧めいたします!

2-2:畳にこだわる

こちらのお家は平屋のプランですが、吹き抜けの一部にロフトを作らせていただきました。

まるで秘密基地のようなロフトは、い草の香りが心地いい畳敷きの空間となっています。

畳に使用されているい草は現在、約70%が中国製だと言われています。

その他にも、手入れのしやすいポリエステル製なども増え、国産のい草を使用した畳は非常に少なくなっているのが現状です。

そんな中こちらのお家では、地元の畳屋さんを経由して熊本県産のい草を用いた畳を貼らせていただきました。

熊本産のい草は、長さが長く、太さが均一で色が良いのが特徴です。

実は畳に使用するい草は、長いものほど美しい畳表が仕上がると言われており、国産のい草では熊本県が90%のシェアを誇っているほど、熊本県は素晴らしいい草の産地なのです。

他にも、国産のい草はシックハウスの原因と言われる「ホルムアルデヒド」や「二酸化窒素」の吸着に優れており、い草特有のスポンジ構造により調湿効果も抜群です。

その上、畳の香りには以前コラムでお伝えしました「フィトンチッド」が豊富に含まれているので、自宅の床に寝ころびながら森林浴ができるという効果もあるのです。

最近は、フローリングのみのお家も増えていますが、畳のお部屋が一つあるだけでも、お家全体の香りや効果が変わるので気になる方はぜひ畳敷きのお部屋を導入されることもご検討くださいね、

3:快適に暮らす

構造見学会のコラムでもお伝えさせていただいた通り、こちらのお家の建つエリアは6地域に建っていても山が近く冬場はかなり冷えることを考慮した断熱を行っています。

その上で、床下エアコンとペレットストーブを導入することで、冬の寒さ対策を万全にしました。

温度の変化が少なく、冬寒くないというのは、人だけでなくわんちゃんにとってもとても過ごしやすく、体への負担が減ることで長生きできると言われています。

温度は目に見えないため、どうこだわればいいのか分からない方がおおくいらっしゃいます。

でも、実は温度に関する判断はとても簡単なのです。

気になる会社の見学会(構造見学会を除く)かモデルハウスを訪れて、自分が心地いいと思うかどうかを判断してください。

その際、心地いいと思う温度は人によって違うということを忘れずに、数値だけを頼りにするのではなく、自分の体の声を聞いてあげてくださいね。

まとめ

私たちは、家を建てるために「庭の木を一本残したい」「思い出の品や一目ぼれで買ったものを使いたい」という願いを、諦める必要はないと考えています。

確かに、すべてを壊して新しくした方が簡単です。でも、その過程で大切な思い出が途絶えてしまうのは、あまりにも惜しいことです。

地元の木や職人、雇用を大切にするように、お施主様の思い出やお気に入りのものを取りこぼさない家づくりを心がけています。

もちろん、どうしてもできないことはあります。

例えば、家の建て替えの際に立派な木が育っている場所に家を建てたい場合、木と家を同じ位置に配置することはできないため、木を移動させるか家を建てる場所を少しずらすか、どちらかお選びいただくことになりますから。

そして、こうした考えを持っている会社は、私たちだけではありません。

もし気になる会社があり、新しい家で使いたい思い出の品や集めてきたものがある場合は、ぜひ相談時に伝えてみてください。

私たちと同じような考えを持つ会社であれば、お施主様の思いを汲んだ形でプランを提案してくれるはずです。

今回の完成見学会のように、等身大のお家を見学させていただくと、そこで暮らすご家族様ならではのこだわりや、大切にしている思いに直に触れることができます。

その上で、お施主様の思いが反映されているということは、それだけお施主様とハウスメーカーや工務店が打ち合わせを重ねて家を建てた証に他なりません。

完成見学会で「あれ?これちょっと変わってるな」と思うことがありましたら、是非その場にいるスタッフにお声がけください。

どんな答えが返ってくるかは分かりませんが、きっと建てようと考えている会社の考え方が見えてきますから。

地域材利活用建築デザインコンテストin兵庫 2024にて、いなほ工務店のマンションリノベーション「Schaap」が、優秀賞と特別賞を受賞いたしました。

多くのお問い合わせをいただいているリノベーション物件は、設計に阿曽芙実先生をお迎えして昨年完成いたしました。

地元の木をふんだんに使用し、地元の職人の力を借りると共に技術の継承にも努めた点を評価いただいた今回の結果です。

今後も、本物の材と技術を大切にし、好きという思いを強く持ち続けながら、お施主さんの望む「心地い家」を実現できるよう努めてまいります。

受賞の様子は、下記よりご確認ください。

地域材利活用建築デザインコンテストについて

マンションリノベーション「Schaap」では、現在見学を受け付けております。

多くのお問い合わせを頂戴しておりますため、見学ご希望の方はお早めに下記よりご予約下さいますようよろしくお願いいたします。

見学のお申込みはこちら

こんにちは、いなほ工務店のWEBスタッフです。

突然ですが、「地産地消」という言葉にどんなイメージを持たれますか?

私は、食品や娯楽といったことが浮かびますが、この「地産地消」という言葉。

実はありとあらゆる分野で使用されていることはご存じでしょうか?

例えば、近年圧倒的な地位を得るようになったアニメや漫画、ゲームといったものも、地産地消の熱が高まった結果、世界へ広がっているコンテンツの1つです。

グローバルすぎて忘れますが、もとは地産地消です。

このように、地産地消は日常生活の中で当たり前のように存在しているのですが、住宅業界にも「地産地消」は存在します。

今回のコラムでは、住宅業界の「地産地消」について詳しくお伝えいたします。

「地産地消」とは

「地産地消」という言葉、元々は農産物の生産と消費を地域内で行うことで、地域経済の活性化や環境負荷の低減を目指す考え方を指していました。

しかし近年、農産物だけでなくあらゆる方面に普及し、住宅業界でも当たり前に使用される言葉となりました。

住宅業界における「地産地消」とは、地域で生産された建材や資材を使用し、地元の職人や工務店が施工を行うことを指します。

この「地産地消」によって、環境保護、地域経済の発展、住まいの質の向上といった多くのメリットが生まれています。

2:住宅業界で「地産地消」に取り組む意義

1:環境負荷の軽減

地元の材料を使用するということは、その分輸送にかかるエネルギーとCO₂排出量を削減できます。

例えば、海外から木材を輸入する場合、長距離輸送が必要となるため、多くの化石燃料を消費してしまいますが、地元産の木材なら長距離輸送は必要はありません。

結果、環境への負荷を大幅に削減することが可能となるのです。

また、地域の気候や風土に適した材を使用することは、建物の耐久性を高める大きな要因の一つでもあり、長期的にみるとメンテナンスコストの削減にも繋がります。

2:地域経済の活性化

住宅業界が指す「地産地消」に地元の工務店が含まれる理由は、住宅を一軒建てるために多くの人や物が動くからです。

地元の工務店に家づくりを依頼すると、地元の職人、製造業、林業が活性化することで、地域内での資金循環が促進され、雇用の創出に繋がります。

3:文化の伝統や継承

住宅にはその地域ごとの特色、気候風土に適した建て方や工夫が多くあります。

そういった地域の気候風土に適した伝統工法や建材を活用して家を建てることは、地域の伝統的な建築技術を次世代に継承することができます。

使われない技術はいつの間にか廃れてしまい、困るのは後の人です。

未来の人たちに伝統を継承していくためにも、「地産地消」で技術を継承していくことは、住宅業界だけでなく、全ての人にとってもとても重要な意義を持っています。

3:住宅業界で行われている具体的な取り組み

1:地域産木材の活用

地域の森林から伐採された木材を活用することで、森林資源の長期的な確保、山を守る人(山守)の育成は勿論、山を維持管理することで地域環境の維持と安全管理にも繋がっています。

弊社のある関西では、奈良県吉野の吉野杉や吉野檜、和歌山県の紀州が有名ですね。

弊社でも吉野や和歌山の他、兵庫の木も活用させていただいています。

兵庫県の木は有名ではありませんが、とても優れています。

同じように、他の地方それぞれの地で、有名ではなくとも優れた材が豊富にある地域は多々あるので、是非自分たちが暮らす地域にはどんなものがあるのか調べてみてくださいね

2:CLT(クロス・ラミネイティッド・ティンバー)技術の導入

CLT技術とは、複数の木材を繊維方向が直交するように積層接着した建材(パネル)を用いた建築工法を指します。

欧米を中心にマンションや商業施設などの壁や床として普及しており、日本では中高層建築物などの木造化に期待されています。

住宅を建てることにはあまり関係ない印象ですが、CLT技術に地元の木材を使用すrことで、木材の地産地消を促進し、地域の山を守る新たな方法として注目される取り組みの一つです。

3:伝統工法の採用と継承

近年、漆喰壁や土壁といった伝統的な建築技術が再評価されており、地域ごとの特性の合った家づくりを行う事例が増えています。

需要が増えればそれだけ技術も継承されます。

とても嬉しい流れが生まれています。

4:地元の職人による施工

大手ハウスメーカーではなく、地元の工務店や職人に家づくりを依頼することで、地域経済の活性化につながるのはもちろんの事、地域に技術が残ります。

施主さんが地産地消を選ぶメリット

1:地元で育った材は強い

地元で作られた素材や、地元で育った木材は、地元の気候風土に適しています。

特に木材はその傾向が顕著で、地元に存在する害虫への防虫効果が高い特徴があります。

シロアリの存在しない地域で育った木はシロアリにとても弱く、シロアリが生存する地域で育った木は、シロアリに強いと言われるのもその一つです。

2:お得になることも

地域資源を活用することで、家を建てるタイミングにもよりますが補助金や助成金の適用が受けられる可能性があります。

補助金や助成金に関しては、国のものの他、お住まいの都道府県や市区町村によっても変わります。

是非、もったいないことの無いよう、国の補助金や助成金の他、地域のものも調べてみてくださいね。

3:耐久性・メンテナンス性に優れている

メリットの1にも似ていますが、地域に適した建材を使い、伝統工法で建てられた家は耐久性は勿論、メンテナンス性に優れています。

100年以上経過した家が、現代でもリノベーションが可能なのは、当時は全て地産地消で作られていたことが理由の一つとして挙げられています。

住宅業界が抱える「地産地消」の課題

1:供給量と価格の問題

地域産の建材や、職人が作るものは全て、大量生産品とは比べ物にならないほど、供給量が限られています。

その為、価格が高くなる傾向があるのは勿論、需要に追い付かないという問題があります。

その為、安定供給を可能とする仕組み作りが求められています。

2:技術者不足

伝統的な技術を持つ職人が高齢化しているだけではなく、若手の人材確保が追い付いておらず、職人の育成が急務です。

途絶えた技術を再度復活させることは非常に困難なため、途絶えてしまう前に、地域の工務店や職人と連携した、職人の育成が必要となっています。

3:消費者の意識改革

素材も人も、「地産地消」で行う家づくりのメリットを理解されている消費者はあまりいらっしゃいません。

その為、「地産地消」の優れた点を理解していただくことこそが、これから先の未来に技術と材料を残し、自分たちが暮らす地域をよりよくするためには、欠かすことのできない要素です。

まとめ

住宅業界における「地産地消」は、環境負荷の低減、地域経済の活性化、建築品質の向上といった多くのメリットがある反面、課題も多くあります。

しかし、今現在家を建てようと考えていらっしゃる方にとって、「地産地消」はメリットしかないと私たちは考えています。

特に弊社のある関西地方は和歌山や吉野といった日本有数の林業が地元にあり、吉野杉や吉野檜、紀州材に慣れ親しんだ職人が多く存在する地域です。

せっかく優れた材、優れた職人が地元にいるのですから、特殊な技術を使用して家を建てるのではなく、日本古来からある建て方で、地元の材を使用して、地元の気候風土に合った家を建てることは、将来に渡って安心した暮らしができることに繋がるのは勿論、補助金や助成金も使用できる場合がある(タイミングがあります・・・)ので、「地産地消」を取り入れた家づくりも検討してみてくださいね。

完成見学会のみどころ

2024年10月に構造見学会を開催させていただきましたお家の完成見学会を開催させていただきます。

構造見学会とはまた違い、完成したお家をご覧いただけるのは勿論、性能をしっかりご体感いただける見どころたくさんのイベントですです。

完成見学会 詳細

<<見学会会場>>

・猪名川町伏見台2丁目

・日生中央駅

・駅から徒歩16分(お車でお越しの方は駐車場がございます)

<<建物詳細>>

ヘゼリヒシリーズ、ロフトあり平屋のお家です。

「わんちゃんのため」という施主さんのご希望に合わせ、壁は漆喰仕上げ、床は浮造りを採用させていただきました。

<<性能>>

・断熱性能 外皮平均熱還流率 6等級 UA値0.37

・耐震性能 3等級

・第一種換気 sumika採用

・床下エアコン

ご予約フォーム

このページには直接アクセスできません。

随分久しぶりのコラムとなりました、いなほ工務店のWEBスタッフです。

今年は阪神淡路大震災から30年が経過しました。

癒える傷、癒えない傷。様々な傷を抱えたまま多くの人が過ごしてきた30年という長いようで短かった時間ですが、その間にも住宅の性能は大きく向上し、特に安全性・快適性の向上には目を見張るものがあります。

いなほ工務店はこれからも人々の安全と幸福な暮らしを守る建築業者として、安全性と快適性の追求を怠ることなく精進してまいります。

今回のコラムでは、住宅の快適性向上技術の1つである床下エアコンについてお伝えさせていただきます。

床下エアコンとは?

床下エアコンとは、名前の通り床下の空間を利用する寒い季節に活躍する空調システムです。

床下に向けてエアコンを設置し、各部屋に取り付けた吹き出し口から暖かい空気が送られてきます。

その為、通常の各部屋ごとに1台取り付けるエアコンとは違い、1台で家全体を暖めることが可能です。

何故寒い季節に活躍するのかというと、暖められた空気は上に上がっていく特徴を生かして考えられているからです。

床下エアコンと混同されやすいのが、床暖房です。

床暖房は床下に温水パイプやヒーターを巡らせることで床そのものを暖める仕組みです。

一方、床下エアコンは床を暖めるのは勿論、建物全体を24時間1台で管理するシステムです。

床下エアコンのメリット

床下エアコンには大きく分けて6つのメリットがあります。

それぞれご紹介させていただきます。

床下エアコンのメリット1:導入コストの削減

一戸建てに全館空調を導入する場合の平均費用は、おおよそ150万から300万と言われています。

床暖房もまた、暖房パイプやシステム、床暖房に適した床材といった専用の設備と施工費用がかさみます。

しかし、床下エアコンは市販のエアコンを1台購入して設置するだけのため、導入費用を削減できるというメリットがあります。

その上、各部屋に取り付けるエアコン分の費用も浮くため、部屋の数だけエアコンの購入費や取り付け工事費を削減することができるという、大きなメリットが床下エアコンにはあります。

床下エアコンのメリット2:メンテナンスがしやすい

床下エアコンは、家電量販店で購入できるごく一般的なエアコンです。

その為、壁に取り付けたエアコンと同じように、普段の手入れはフィルターの掃除だけで済むというお手軽さがあります。

エアコン掃除やメンテナンスの際も、脚立に上って作業する必要は無く、目線より下の高さにあるためとても楽に手入れが可能です。

床下エアコンのメリット3:床材を選ばない

床暖房は、使用できる床材が決まっており、無垢の床材は使用できません。

しかし、床下エアコンなら暖房パイプやシステムが通っているわけではないため、床材を自由に選ぶことが可能です。

足に優しく心地のいい無垢材も、好きなものを使用できます。

床下エアコンのメリット4:風が直接当たらない

床下エアコンは、風を床下に送って部屋を暖める仕組みです。

その為、風が直接当たることはありません。

エアコンの風は不快感を覚える方や、乾燥が気になる方が多くいらっしゃいますが、床下エアコンならこれらのストレスを感じることはありません。

床下エアコンのメリット5:デザインを損なわない

近年、エアコンの色も多種多様になり、エアコンカバーが増えたことからも分かるように、エアコン自体がお部屋の雰囲気を損ねてしまう存在でした。

その点床下エアコンは、目に付くところにエアコンが無いため、室内の雰囲気を損ねることなく、こだわりの空間に仕上げることが可能です。

床下エアコンのメリット6:ランニングコストが安い

全館空調システムや床暖房に不具合が見つかった際、メンテナンス費用は平均100万円ほどかかると言われています。

床下エアコンならエアコンを買い替え、取り付けてもらうだけなので、不具合が発生したときの費用には大きな差があります。

限られはしますが、正しく建てられた高断熱高気密住宅なら、家全体、部屋だけでなく廊下や脱衣所トイレまで、エアコン1台で温められるので、電気代も節約可能です。

床下エアコンのデメリット

床下エアコンにはメリットがある一方で、やはりデメリットもあります。

次は、デメリットをお伝えさせていただきます。

床下エアコンのデメリット1:保証がないケースも

床下エアコンには家電量販店で購入できる普通のエアコンを使用しますが、エアコンメーカーは床下に取り付けて使用することを想定して開発していません。

その為、故障したのが保証期間内であっても保証されず、修理費用が全額自己負担になる場合もあります。

こういった想定外を避けるためにも、購入の際には必ず事前に「床下に取り付ける」と伝えて、保証内容をご確認されることをお勧めいたします。

床下エアコンのデメリット2:後付けができない

メリット6:ランニングコストが安いで少し触れましたが、床下エアコンが効果を発揮するには、家の性能を欠かすことができません。

そして床下エアコンは、家の計画当初から設置することを前提とし、基礎断熱、換気を意識した設計、設置場所の確保を行っています。

その為、後付けが非常に難しい空調システムと言えます。

もちろん、断熱改修や住宅のリノベーションを行った際に、取り付けることは可能です。

床下エアコンのデメリット3:シロアリ被害が発生しやすい

床下エアコンの設置には、基礎断熱が欠かせません。

基礎断熱は熱がこもり湿度が上がる特徴があるため、シロアリの好む環境になってしまうというデメリットがあります。

ですが、断熱材にシロアリの好まないものを使用したり、シロアリ対策の措置を取っておくことで回避することが可能です。

床下エアコンを取り付ける際の注意点

床下エアコンはとても優れた暖房設備であるため、近年では一般的な設備になってきました。

SNSを見ていても、「床下エアコンってつけたほうが良いの?」なんてツイートを目にする機会も増えました。

時の流れをとても感じます。

しかし、取り付けが可能、導入コストが抑えられるというメリットがある反面、床下エアコンには大きなデメリットがあります。

それは、施工業者や設計の経験がとても重要であり、床下エアコンの良し悪しは全て家の出来に左右されるという点です。

有名になり取り入れやすくなったため、多くの会社で設置が可能となった床下エアコンですが、本当に機能しているのか疑問も多くあります。

特に、床下エアコン一台で夏も冬も快適に暮らせるというのは大きな間違いです。

暖かい空気が上に上るように、冷たい空気は下におります。

冷房を入れると足ばかり冷えるのはこのことが理由であり、床下エアコンは夏場ほぼ活躍しません。

夏場の床下エアコンは、一階の床が冷たくなっていいなーぐらいのものです。

床下エアコンの導入には、2階や屋根裏に取り付ける、夏用の壁付けエアコンがセットだということを念頭においてください。

まとめ

床下エアコンは、とても素晴らしい空調システムですが、やはり大きな問題があると言わざる得ないのが実情です。

何度も書きますが、床下エアコンが機能するのは、家の性能が良い時だけに限られるからです。

床下エアコンを取り付ければ、快適な家になるように言われているのを時々目にしますが、快適が維持できる性能の家に取り付けるから快適に暮らせるのが床下エアコンなのです。

床下エアコンは、床暖房のように床にヒーターを通すだけ、全館空調システムのように大きなエアコンを天井に設置するだけではありません。

家全体で計画し、基礎を含めた家全体の性能を高めることで、エアコン1台で快適な空間を作り上げるのです。

性能の高い保温ポットに入れるから、暖かいコーヒーがいつまでたっても暖かく飲め、性能の低い保温ポットではあっという間に冷めてしまうのと同じように。

床下エアコンの良し悪しは、全て家に左右されます。

だからこそ、床下エアコンだけに注目するのではなく、下記の点に注意して施工会社を選んでいただきたいと思います。

1:どのような性能の家を建てているのか

2:床下エアコンの実物を体験することは可能なのか

3:床下エアコンの施工実績は十分か

以上の点を注意いただき施工会社を選ばれると、床下エアコンは十分に効果を発揮してくれるかと思います。

床下エアコンが気になった方は、気になる施工会社に問い合わせされる際には、上記ポイント3つをしっかり訪ねてみてくださいね。

ちなみに、阪神間で家を建てている弊社は、長年の施工実績は勿論、冬の間はいつでも等身大のモデルハウスで床下エアコンを体感いただけます。

床下エアコンの暖かさってどんなもの?といった疑問の解消でも、モデルハウスなら気にせずご体感いただけるので、興味のある方はぜひご来場ください。

モデルハウスの見学申し込みはこちら

いつもいなほ工務店のHPをご覧くださりありがとうございます。

度々お問い合わせいただいておりました弊社の施工範囲に、川西市と猪名川町が加わりました。

今まではお尋ねいただく際にお応えしておりましたが、これからは川西市と猪名川町もお尋ねいただかずにご依頼いただけるようになっておりますので、安心してお問い合せ下さい。

今日まで、「対応できますか?」とお尋ねくださった皆様、本当にありがとうございました。

これからも皆さんに心地よく暮らしていただける、安全で快適な住宅を建ててまいりますので、いなほ工務店をどうぞよろしくお願いいたします。

いなほ工務店ではこの度、ひょうご産業SDGs認証事業に登録されました。

認証事業に登録されている企業は兵庫県の中でもわずか360社です。

今までの取り組みが評価されたと共に、これからより一層、従業員の幸福と環境への配慮、地産地消の経済活動を進めていくなかでより良い街づくりを行うよう背中を押していただいたと考えております。

スタッフ全員、目標である2030年に向け、事業活動とSDGsの繋がりと重要性をより理解し、目標達成を推進してまいります。

●いなほ工務店SDGs取り組みについて

●ひょうご産業活性化センター内 関連ページ

初冬の候、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

誠に勝手ながら、年末年始の業務を下記のとおりとさせていただきます。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

12月29日(日)~1月3日(金)まで お休みとさせて頂きます。

※ 休業期間中はモデルハウスのご案内もお休みさせていただきます。

※ 休業期間中にお問い合わせいただきましたお問い合わせ・資料請求・モデルハウスご見学予約に関する返答は、業務開始4日(木)以降に順次対応させていただきます。

令和6年11月23日、地域材利活用建築デザインコンテストin兵庫2024が行われ、

神戸の木のマンションリノベ-ション「Schaap」が、「優秀賞」と「ひょうご木の匠賞」のダブル受賞を頂きました。

弊社のある地域には数多くのマンションが存在し、古くなったマンションも数多くあります。

今回のマンションは築50年という古さでしたが「木のマンションリノベ-ション」により生まれ変わりました。

賞を頂くという事は大変うれしい事であり、設計を頂いた阿曽芙美先生や、この工事に携わった木材業者の方や職人ひとりひとりに感謝いたします。

いなほ工務店代表の本と今回設計を行っていただいた阿曽芙美建築設計事務所の阿曽先生受賞の様子

受賞に至ったリノベーションのポイント01.断熱改修工事

神戸の木のマンションリノベ-ション「Schaap」では、床下にコンクリ-トを流し、断熱材を設置、壁、天井にも断熱施工し、サッシも樹脂サッシに交換(一部)しました。

南側の窓のエリアに円形のコンクリ-ト床を施工いたしました。

コンクリート床は、南のダイレクトインを蓄熱する効果があり、パッシブも考えた設計となっています。

受賞に至ったリノベーションのポイント02.地域材の使用

神戸の木のマンションリノベ-ション「Schaap」では、名前の通り兵庫県産の木材を多く使用しました。

1階床は六甲山の杉無垢30mm

2階床は六甲山の桧無垢

キッチン、洗面等は神戸市の街路樹、ユリノキ

壁の羽目板は神戸市街路樹のコナラとケヤキを使用しています。

そのほか、淡路瓦の取っ手や青森ひば等ふんだんに地域材を使用しています。

又、名前の由来となったウ-ル100%の堀田カーペットも施工しました。

受賞に至ったリノベーションのポイント03.デザイン

ビフォ-の状態から、こちらのマンションには丸が多くあった事から、アフタ-でも丸を意識したデザインを取り入れました。

また、暮らしの中に花を咲かせたデザインが印象的だと評価いただきました。

神戸の木のマンションリノベ-ション「Schaap」は、施工事例に詳しく掲載しております。

下記よりご覧ください。

神戸の木のマンションリノベ-ション「Schaap」はこちら

こんにちは、木が大好きないなほ工務店です。

先日、10月末ごろに開催いたしました構造見学会のレポートをお伝えいたしました。

構造見学会に参加くださった方も、都合が合わず参加いただけなかった方にも是非お読みいただきたい内容となっておりますので、まだお読みでない方はぜひ下記よりご覧ください。

2024年10月開催構造見学会レポートはこちらから

今回のコラムでは、構造見学会として建築中のお家をお貸しくださったH様とのお打合せの際に、皆さんにお伝えしたい内容がございましたのでお伝えすると共に、構造見学会に参加できなかった場合はどうすればよいのかお伝えいたします。

家づくりは無理なく

普段家づくりを行っている側の者として、家づくりは無理なく行ってくださいねとお伝えしたいと思うことが幾つかあります。

今回は構造見学会にも関したコラムなので、無理なくのうち「お打合せ」と「残すもの」についての内容です。

1:お打合せは無理なく

今回、見学会会場として建築中お家をお貸しくださったH様とは、今年の頭に関西とは別の場所でお打合せをさせていただきました。

弊社は阪神間に移住される方からご依頼いただくことも多く、他の地域へお伺いすることも多々ありますが、こういうことをされている会社さんは少数だそうです。

今ならリモートで打ち合わせができるので遠方でも問題無いと感じられるかもしれませんが、リモートばかりとなると細かな部分に対する意志の疎通が難しい上、微妙なニュアンスがお互い伝わっているのかどうか分かりにくい場合が多々あります。

家づくりを生業とし、打ち合わせに慣れている者ですらなかなか難しいのですから、初めて又は2度目の家づくりといったお施主さんにとっては非常に困難なものだと思います。

家は一生に一度と言われるほど高価な買い物ですし、長い時間その場所で暮らし続けるため悔いが残る家づくりは精神衛生上あまりよくありません。

その上、家づくりを行っている時は決めることも多く、家族全員がそれぞれの主張を行うことで、家族間でもめるなんてことが日常茶飯事になってしまうほど、「全員が納得できる形に決める」ということは難しいのが現実です。

だからこそ、家を建てようと考える会社は、話がしやすく相談しやすい、悩んで決められない時でも臨機応変に対応や提案ができる会社を選ばれることを強くお勧めします。

遠方への移住をご検討中の方は、対面での打ち合わせが可能かどうか。

可能な場合、打ち合わせ場所はどこになるのか事前にご確認くださいね。

2:残すことをあきらめない

こちらのお施主さんとは別のお施主さんのお話ですが、「庭の木を残してもらえますか?」というご相談を頂いたことがあります。

その方は、ご両親から受け継いだご実家の建て替えを検討中で、ご両親が植えられた木を残したいということでした。

何故そんなに深刻に?家の建て替えで最初にご質問される内容がなぜ木になってしまうのか・・・と思ったのですが、弊社にご相談いただく前に相談した会社に「切るしかない」との言われたとのことだったのです。

確かに残していると建て替えが難しい場所に木が植わっていることは事実でした。

でも、大切なもの、特にこちらの例ではご両親の大切な想い出を無くして建てた家に愛着を持てるでしょうか?

安心して暮らし続けることができるでしょうか?

私たちは無理だと思います。

だからこそ、大切なものが土地にある場合は、「残すことをあきらめない」という選択をお施主さんにはしてほしいなと思います。

今回のお施主さんも、土地に根を張る柿の木をそのままに、建築を進めることとなっています。

とても素晴らしい木で、見学くださった方の目に止まっておりました。

残せるものは残す、残せないものは残せる方法を考える。

もちろん、どうしても無理な場合はもちろんあります。

お施主さんのご希望が、残したいものの上にある場合なんかは分かりやすい例になりますね。

「残したい木が植わっている場所に駐車場を作りたい」とのご要望には、どちらかお選びくださいとしかお伝え出来ないので。

しかし、この考え方は地域に根差す工務店として絶対に忘れてはいけない点だと思います。

柿の木と共に

相談中に「無理」と言われ場合、本当に無理なお願いをしているのか。

ご家族のご要望を見直したうえで、上のようなパターンではないな・・・と思われましたら、ぜひ何とか方法は無いのか、相談してみてくださいね。

構造見学会に参加できなかった時は?

地元に根差した工務店の場合、年間の着工数はあまり多くありません。

数千、数万なんて着工数が可能なのはハウスメーカーだけですから。

その為、弊社のように見学会はほぼ行わないという会社を除き、見学会という名のイベントは数か月に一度行われるのが一般的です。

その上、見学会は基本土日に行われることが多く、そもそもお休みが平日の方はもちろん、予定が被ってしまった方、お子さんのイベントと被ってしまった方は見学会に参加できないままイベントが終了してしまったなんてことはよくあることです。

色々なところで、「体感してください!」と言っている会社が多いのに、タイミングが合わないよ・・・と思われることも多いのではないでしょうか。

そんな場合はぜひ、施工を依頼しようとしている会社へ問い合わせしてください。

見学会会場とは見学できる場所が別になるかもしれませんし、お施主さんの許可を頂いてからにはなりますが、イベント以外でもご案内されている会社さんは多々ありますから。

もちろん弊社もその一つです。

現場の工事は進むため、構造見学会時と同じ姿ではありませんが、お問い合わせいただきましたらご案内可能です。

予定かぶりで見学会への参加を諦めたという方はぜひご一報ください。

まとめ

家づくりは決めることが多いのはもちろん、初めて決める内容ばかりの方がほとんどだと思います。

だって、日常でフローリング材を選ぶことも、キッチンを選ぶことも、ましてや外壁材を選ぶことなんてありませんからね。

その為、ほとんどの方が家づくり中一度はパニックになられます。

決めるまでの時間も決まっているため、仕方ないことです。

しかし、仕方ないと諦めてよいことと、諦めてはいけないことがあります。

先にお伝えした、お打合せの件と大切な物の件は特に、諦めてはいけないことだと私たちは考えています。

諦めてしまう前に、諦めなくてもよい方法をぜひ探すようにしてくださいね。

あなたはこれからのローカルをどう考える?

南兵庫流域らしい暮らしとは?農村と都市の関係ってこれからどうなればいいんだろう?

このイベントでは、私たちの流域から、地域の仕事を守り育てている人たちが集います。

流域沿いの事業者による展示・販売やトークイベント、ファーマーズマーケット、こども向けの家づくり体験など、SDGsを体感できるイベントが盛りだくさん。皆様のご来場をお待ちしております。

南兵庫流域祭(1号館芝生広場):11時00分~16時00分

・流域における事業者展示と南兵庫流域ラジオ

・こどもローカル工務店

・竹ハウスデモンストレーション

ファーマーズマーケット(公館庭園):10時00分~14時00分

神戸市内を中心に、県内の農林漁業者やローカルを大切にするお店が集います。

イベントチラシはこちらからもご覧いただけます!

こんにちは、木が大好きないなほ工務店です。

とても久しぶりのコラムとなりますが、今回は先日行われた構造見学会の様子をお届けいたします。

先日は大盛況のうちに、各回限定一組様の構造見学会が終了いたしました。

見学会場として快くお貸しくださいましたお施主さん、ご来場くださった皆様、まことにありがとうございました。

H様、写真掲載の許可を下さりありがとうございます。

イベント概要

日程|2024年10月26(土)・27日(日)

時間|10時~17時 完全予約制

場所|猪名川町伏見台2丁目

見学会当日は両日ともにしっくりこない天気、27日に至っては途中から雨が降ってくる始末で、肌寒さを感じる日でした。

にもかかわらず、興味津々に現場をご覧になられるだけではなく、細かな質問やお客様の想いやお考えをお伝えいただけ、とても有意義な2日間となりました。

※こちらの写真は見学会以前に撮影したものになります。

今回の構造見学会の会場として快くお貸しくださったお施主さんのお家は、平屋+ロフトというプランです。

お施主さんのご要望である「わんちゃんと暮らしやすい家」を考えた結果、平屋+ロフトという形に落ち着きました。

写真に写っている構造材は、お施主さんが選ばれた、兵庫県産、奈良県産の無垢杉(一部米松)です。

差し込む光と木肌の美しさは見事なもので、隠れてしまうのが本当にもったいない美しさでした。

構造材の美しさを堪能できるのも、構造見学会の良さの1つですね。

床材は吉野杉研ぎ出し上小無垢フロア-を使用しています。

※写真に写っている床はフローリング材ではなく、養生ベニヤ板です。

杉の上小無垢研ぎ出しは、杉材の一種で、赤身と白身が混在する羽目板を指します。

無節は材面に節が無く優しい感触であることからわんちゃんの足を考慮して選ばれました。

材1つにも、そこで暮らす人と大切な存在にぴったり合ったものを選べることが、注文住宅を建てる大きなメリットですね。

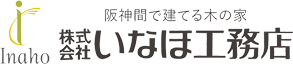

今回の建築地は、地域的に6地域となり、比較的温暖な地域です。

その上、土地の形状や周りの環境にも恵まれていることから、通風やパッシブを最大限に生かした高断熱高気密のQ1住宅(Q1住宅レベル1、Ua値0.36、C値0.1)になっています。

6地域の場合、通常なら基礎断熱はスカート方式を採用いたしますが、今回は山が近いことを考慮し、全面に断熱材(スタイロ 60mm 全面)を敷き詰めました。

弊社は常々、家は土地を見て建てるべきだと言っていますが、今回の基礎断熱の施工方法を変更したのもその一つです。

同じ6地域であっても、平地と山からの吹きおろしがある地域。

どうしても体感温度に違いが生じます。

同じ地域だからと言って、同じ施工をしていればいいわけではないという点からも、土地を見えて建てるべき理由がお伝えできるのではないでしょうか。

上記写真は、壁内の断熱施工の様子です。

弊社のいつも通りの断熱施工を行っております。

断熱材(パラマウント 太陽SUN 16K105+気密シート)を隙間なく埋めた上から、気密シートで覆っています。

こうすることで、室内の湿気を通さず(防湿層)断熱性能を維持することができます。

又、気流止めとして断熱材上部には木材等にて気流止めの対策が行われています。

気流止めはその名の通り、気流が漏れる(冬場なら、家の中の暖かい空気が上部へ流れ出し、断熱効果が弱まる)のを防ぐ役割があり、気流止めが不十分な場合、気流が発生して寒い家となってしまいます。

しっかり断熱材を入れたのに寒い・・・という家は、気密止めの施工が不十分、または気流止めがされていないことが原因なことが多々あります。

上記写真は、屋根の断熱材(セルロ-スファイバー 200mm)も気になりますが、見えづらい窓をご覧ください。

繰り返しになりますが、今回は立地に恵まれたこともあり、パッシブの考え方を存分に取り入れました。

窓もその一つです。

南面以外の窓にはトリプル樹脂サッシを採用し、南面のみペアの樹脂サッシを採用しました。

こうすることで冬は太陽の光を最大限利用しつつ、夏は緑で日差しを遮る仕組みが出来上がります。

うだるような暑さの夏でも、空調の整った室内から陽を浴びる緑を眺めるのは非常に気持ちがよく贅沢な瞬間です。

緑の扱いがめんどくさいと言われる昨今ですが、緑は家を内からも外からも素敵に見せてくれる効果があります。

気になる方はぜひ、取り入れることを検討してみてくださいね。

ちなみに、パッシブの仕組みは構造見学会でなくとも見学可能です。

気になる方は、施工を依頼しようかな?と検討中の会社に問い合わせされることをお勧めいたします。

構造見学会で見学できる部分である、基礎、木組み、断熱施工は、完成後見えなくなってしまうため、各社がどのような施工を行っているのか分かりにくい部分の1つです。

その上、知識が無いと何がどうなっているのか、どう違うのか判断が付きにくいという難しい問題もあります。

ですが、基礎、木組みを含め、構造見学会で見ることができる部分はすべて、家の根幹にかかわる部分です。

分からないなーとぼんやり眺めるのではなく、ここで施工しようかな?と思う会社の構造見学会に参加されました際は、質問を繰り返しながら、木の良さ、施工の丁寧さ、なぜそれを選ぶのかといったことに注視しながら見学くださいね。

構造見学会のみどころ

●構造部分に使用されている素材

●断熱材の厚み

●断熱材の施工技術

●気流止め等、見どころたくさんです。

構造見学会 詳細

<<見学会会場>>

・猪名川町伏見台2丁目

・日生中央駅

・駅から徒歩16分(お車でお越しの方は駐車場がございます)

<<建物詳細>>

ヘゼリヒシリーズ、ロフトあり平屋のお家です。

「わんちゃんのため」という施主さんのご希望に合わせ、壁は漆喰仕上げ、床は浮造りを採用させていただきました。

<<性能>>

・断熱性能 外皮平均熱還流率 6等級 UA値0.37

・耐震性能 3等級

・第一種換気 sumika採用

・床下エアコン

ご予約フォーム

このページには直接アクセスできません。

ご希望日に、無料相談会開催中!

家づくりをはじめたいと思ったら、お気軽にお問い合わせください!

私たちの仕事は、お客様が安全で安心してできるのは当然とし、好きなものに囲まれて快適に暮らせる住まいをつくることです。

お客様が住み始めた後も、生涯ここで暮らしたいと思える家を建てる。

そんな当たり前のことを丁寧にご提供しています。

Copyright ©2020 いなほ工務店 All rights reserved.